Que le lecteur veuille bien accepter une mise en perspective personnelle. Il y a quinze ans, la Revue française de pédagogie a réalisé un dossier sur l’école et l’immigration. J’y ai donné un article intitulé « Laïcité 1996 », avec comme sous-titre « La République à l’école de l’immigration ? » Ce sous-titre voulait suggérer qu’en acceptant – nous étions dans les années 1990 – de mettre en pratique une conception libérale (au sens étymologique) de la laïcité, ce que prônait le Conseil d’État, l’école française et la société politique dans son ensemble étaient en train de faire un apprentissage important parce que nous devrons le faire de toute façon, celui de la « diversité », pour faire bref. Le sous-titre semble étrange aujourd’hui. La loi du 15 mars 2004, et sa circulaire d’application du 18 mai 2004 (plus tranchée) ont mis fin à grande échelle au processus d’apprentissage collectif qui semblait s’esquisser pour l’école – même si des formes d’acceptation de la « diversité » sont pratiquées çà et là.

Les trois grandes lignes de tension que j’observais en 1996 se retrouvent en 2011, exacerbées. C’était d’abord l’orientation morale nouvelle du débat sur la laïcité, désignant les populations musulmanes et questionnant leur appartenance à la nation. Pratiquer l’islam ne serait pas conforme à l’identité nationale, sauf avec beaucoup de réserves. Or la nation forme une communauté solidaire, elle protège chacun, et l’évolution du monde la fragilise. La défendre impose de réduire l’emprise sociale de l’islam. Cette ligne symbolique (à laquelle je n’adhère pas) est désormais omniprésente depuis la résurgence de la politisation du voile en 2003 et la première intervention législative en la matière. Le déroulement du débat sur l’identité nationale lancé par Éric Besson en novembre 2009 n’en est qu’une illustration parmi d’autres.

Deuxième ligne de tension, la disjonction entre la laïcité selon le droit et la laïcité idéologique. Dans les années 1990, il était manifeste que la classe politique ne se résolvait pas à faire une pédagogie du droit de la laïcité à quoi appelait le Conseil d’État. Seule, ou presque, tentait de le faire la Ligue de l’enseignement [1]. La loi de 2004 a transformé les données du débat. La classe politique, qui n’était pas en phase avec le droit, a changé le droit. Cela relève de la souveraineté du législateur, sauf contrôle de conformité aux principes supérieurs du droit auxquels la France souscrit, à savoir ici notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans son article 9 [2]. En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a couvert le changement normatif. Mais cela n’a pas mis fin à la contestation du droit de la laïcité par le législateur. Fin novembre 2011, la commission des lois du Sénat (présidée par un socialiste) a validé une proposition de loi « visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité ». La discussion a finalement été ajournée.

Troisième ligne de tension visible dans les années 1990 et qui se retrouve exacerbée en 2011 : celle relative aux formes scolaires. L’état du droit de la laïcité dans les années 1990 faisait de l’établissement scolaire un espace où les affiliations religieuses pouvaient se montrer, à condition de ne pas gêner la relation pédagogique. Cela impliquait une conception d’ensemble de l’espace scolaire, telle que les élèves y soient traités comme des personnes sujets de droits et sujets de parole. Si ces façons de faire étaient entrées dans les mœurs, elles auraient tranché avec les pratiques globalement uniformes et autoritaires de la relation aux élèves dans les collèges. Il fallait que les pratiques évoluent si l’on voulait qu’un droit libéral s’y inscrive. C’est l’inverse qui s’est fait. Mais aujourd’hui, la gestion de l’hétérogénéité des élèves et la transformation du métier d’enseignant reviennent au premier plan des changements considérés comme nécessaires pour la démocratisation de la réussite (Cour des Comptes, 2010 ; Conseil économique, social et environnemental, 2011).

Ces tensions mobilisent des émotions fortes, l’actualité le montre, mais pas nécessairement fondées. Revenons sur ces trois points.

I. La menace de l’islam ? Dédramatiser les faits

Le sentiment que l’islam est une menace pour la société est très répandu. Un sondage CSA de janvier 2011 rapporte que 42% des Français en sont persuadés. C’est sur ce sentiment que le rapport Stasi fait fond pour affirmer la nécessité d’agir. On y lit ceci, au début du rapport :

« Les agissements attentatoires à la laïcité sont de plus en plus nombreux, en particulier dans l’espace public. Il ne s’agit certes pas de dramatiser, mais c’est le devoir de tous ceux qui exercent des responsabilités dans notre pays d’être clairvoyants. Les raisons de la dégradation de la situation n’ont pas besoin d’être rappelées. Les difficultés de l’intégration de ceux qui sont arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies, les conditions de vie dans de nombreuses banlieues de nos villes, le chômage, le sentiment éprouvé par beaucoup de ceux qui habitent sur notre territoire d’être l’objet de discriminations, voire d’être rejetés hors de la communauté nationale, expliquent qu’ils prêtent une oreille bienveillante à ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République. Car il faut être lucides : oui, des groupes extrémistes sont à l’œuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. »

Un tableau très inquiétant. Quels sont les faits qui l’autorisent ? Arrêtons-nous d’abord sur les « agissements attentatoires à la laïcité » qui se multiplient, nous dit-on. De quoi s’agit-il ? Puisqu’il ne faut pas « dramatiser », ce ne sont pas des atteintes constituées à l’ordre public. Il ne s’agit pas non plus de femmes portant le niqab, il n’en était pas encore question en 2003 ; pas plus que des prières débordant dans la rue le vendredi à certains endroits. Le texte ne peut viser que la visibilité courante de l’islam dans la rue : notamment le port du hijab par certaines femmes. C’est autorisé et même protégé en France par les libertés publiques, et spécifiquement par le principe de laïcité, on l’a dit. Mais pour le rapport c’est le signe d’une « dégradation de la situation ». La suite du paragraphe se charge d’accréditer cette lecture non juridique de la situation et d’amplifier son caractère dramatique. C’est qu’il y aurait bien des raisons à l’aggravation des choses : les « difficultés d’intégration », le « chômage », le « sentiment » de discrimination voire de rejet. Des raisons objectives et subjectives donc, de nature contextuelle principalement, expliquent que des populations référées ici comme « ceux qui sont arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies », et « ceux qui habitent sur notre territoire » puissent suivre « ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République ». Le paragraphe s’autorise après cela un saut logique. De la description éloquente de l’exclusion que connaissent les populations « qui habitent sur notre territoire », il tire que la lucidité (« il faut être lucides ») oblige à reconnaître… que « des groupes extrémistes sont à l’œuvre dans notre pays », etc, « pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs ».

D’un point de vue rhétorique, le paragraphe cité est un chef d’œuvre. Il a l’allure d’un raisonnement logique aux prémisses bien établies et à la conclusion évidente, mais il ne l’est nullement. Il s’arrange pour y faire croire. Et ce faisant, il fait passer dans les esprits ce qu’il présuppose, à savoir que ces gens non dénommés, mais qu’on comprend être à la fois immigrés et issus de l’immigration, pauvres et musulmans, ont des raisons de combattre, donc combattent, ce que « nous appelons les valeurs de la République », donc pas eux : les valeurs de la République leur sont étrangères de même que leur origine est étrangère et que des « groupes extrémistes » en profitent dans l’ombre, même si nul ne les connaît, « pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs » : reprise de la figure d’extériorité et d’antagonisme attribuée cette fois à « certains jeunes », on revient dans le champ de l’école.

À l’appui de cette lecture en termes de menace de la présence dans la société d’un prolétariat d’origine immigrée pour qui l’islam a de l’importance, il y a bien évidemment l’Iran et la situation au Moyen-Orient. Les études de la politisation de l’islam s’accordent pour faire de 1979, date de la révolution khomeyniste en Iran, le point de départ (Deltombe, 2005). Il y a aussi sans doute un souvenir vague, dans certaines classes d’âge au moins, de la colonisation de l’Algérie, processus dans lequel l’islam fut jusqu’au bout exclu du bénéfice de la laïcité à des fins de contrôle et d’assujettissement de la population. Ceux qu’on appelait jusqu’au milieu du XXe siècle « les indigènes musulmans » puis, après l’octroi du statut de l’Algérie (1947), les « Français musulmans », n’étaient pas des citoyens français jusqu’en 1947, puis ils n’étaient pas des citoyens français ordinaires. Dans ce contexte, l’islam concourut au nationalisme indépendantiste. Enfin, il y a le constat qu’effectivement la référence religieuse a dans la vie des musulmans de France une place plus grande que dans celle de la population majoritaire. Cela se voit à l’enquête (Dargent, 2010) [3].

Ces éléments expliquent-ils à eux seuls la force de la représentation de l’islam comme menace contre les valeurs françaises ? Après tout, il n’y a pas de fumée sans feu, dit la sagesse des nations. Il ne manque pas de travaux qui affirment justement que cette menace est bien concrète. Le libelle d’Emmanuel Brenner (2002) ne donne-t-il pas la parole à des enseignants qui ont eu affaire dans leurs classes à des jeunes hostiles aux valeurs de la République ? Le rapport Obin (2004) va dans le même sens. Aux États-Unis, le thème de l’islamisation de l’Europe alimente aujourd’hui (fin 2011) un courant éditorial sui generis (Vaïsse, 2010) [4].

Toutefois, les faits sociaux présentés dans ces travaux sont peu établis. Ils ne sont jamais assez référencés pour que le lecteur puisse les vérifier, ils ne sont jamais contextualisés de sorte que l’on puisse se faire une idée de leur genèse. Tout se passe comme si le seul fait de leur survenue suffisait à les expliquer. Leurs acteurs étant réputés musulmans, c’est l’islam qui les expliquerait. Or cette lecture est contredite par nombre d’autres travaux, plus sérieusement documentés. En fait, il n’y a pas à ma connaissance de travaux de niveau scientifique qui attestent cette menace. C’est l’inverse qui est vrai. Il est arrivé par exemple qu’un organisme public lance des études pour vérifier les faits. C’est ce qu’a fait l’INRP avec l’enquête systématique de Benoît Falaize auprès des professeurs d’histoire-géographie de l’académie de Versailles, pour évaluer l’ampleur de la perturbation des cours lors du traitement de certaines questions controversées, puis lors de l’enseignement de l’histoire de l’immigration (Falaize, 2003 et 2009). Les résultats sont clairs : les perturbations sont rares, et elles sont motivées non par l’hostilité de certains élèves mais par un intérêt symétrique pour des questions sensibles plutôt négligées dans les programmes. Notons que, depuis, les programmes d’histoire ont répondu à la demande qui remontait de cette façon, en incluant un traitement plus développé de la colonisation et de la décolonisation (Lorcerie, 2011).

Une équipe de l’IEP d’Aix-en-Provence a réalisé une enquête sur échantillon raisonné dans les lycées publics de Marseille (LG, LGT et LP) au début des années 2000. Il s’agissait entre autres de repérer d’éventuelles particularités identitaires des élèves minoritaires (Lorcerie, 2005). Ceux-ci constituaient plus de 40% de l’échantillon. L’enquête montre en fait le partage d’une culture sociale, civique et scolaire largement commune. Les variations sont minimes et liées autant à la division des cursus scolaires, aux statuts sociaux, aux niveaux de classe, qu’à la différence des origines. Des chercheurs de l’IEP de Paris ont interrogé un échantillon représentatif d’adultes immigrés et issus de l’immigration de culture musulmane détenteurs de la nationalité française, pour identifier les variations dans leurs identités politiques. Le titre de l’étude résume leur découverte : Des Français comme les autres ? Le point d’interrogation sur le titre semble laisser au lecteur le soin de conclure par lui-même (Brouard et Tiberj, 2005). Dernièrement, deux enquêtes qualitatives localisées ont montré que, si l’islam est bien présent dans les vies des personnes concernées, il n’est associé ni à un repli ni à des valeurs spécifiques vécues ou revendiquées, ni à une hostilité vis-à-vis de la société majoritaire, quelles que soient les difficultés éprouvées. La demande forte qui émerge n’est même pas celle d’une aide spécifique, c’est une demande d’égalité de traitement, énoncée sur la base d’une confiance globale dans les institutions (Kepel, 2011 ; Lorcerie et Geisser, 2011). Cette demande et cette adhésion ressortent dans tous les pays d’Europe où résident des musulmans, c’est donc un fait sociologique solide, dont le facteur principal est par hypothèse la prévalence des institutions publiques dans l’expérience des individus [5].

La conclusion n’est pas différente lorsque l’on étudie sérieusement non plus les acteurs ordinaires mais les leaders associatifs. Le chercheur suisse Patrick Haenni l’a fait en France dernièrement pour le compte de l’ONG International Crisis Group (Haenni, 2006), et l’universitaire américaine Jytte Klausen a pour sa part interviewé 300 leaders musulmans dans six pays d’Europe pour tester la thèse du « choc des civilisations » (Klausen, 2005) [6]. Ni l’un ni l’autre ne trouvent d’antagonisme proclamé ni de communautarisme intentionnel. Et encore une fois, le constat n’est pas spécifique à la France. Ce qui paraît propre à la France, comparée à d’autres pays européens, est la faible organisation associative des musulmans. Jytte Klausen discute à la fin de son livre la thèse du double langage prêté aux leaders musulmans. Ils tiendraient face au majoritaire un discours qui lui convient, et en milieu musulman, ils pousseraient les jeunes à rejeter les valeurs communes. Jytte Klausen souligne que rien dans son enquête n’appuie cette thèse. Les leaders n’y ont d’ailleurs aucun intérêt, note-t-elle, puisque leurs troupes sont à la recherche de modes d’être musulman qui, pour le moins, ne leur rendent pas la vie impossible en Europe. « La religion ne représente pas une solution intégrale mais un souci d’éthique dans une culture occidentale globalement acceptée », remarquent deux observateurs avertis (Haenni et Amghar, 2010).

II. La laïcité comme exigence ? Désacraliser le mot

Qu’est-ce que la laïcité ? Le débat des dernières années ne rend pas la réponse aisée. Une grande confusion s’est installée. Pour beaucoup de Français, aujourd’hui, la laïcité est d’abord un principe de limitation des libertés personnelles en matière religieuse. Chacun devrait conserver la plus grande discrétion sur son éventuelle affiliation religieuse en dehors de l’espace domestique. « Je crois aujourd’hui nécessaire qu’une réflexion approfondie et sereine s’engage sur les exigences concrètes qui doivent découler pour chacun du respect du principe de laïcité », écrit le président de la République dans sa lettre de mission en date du 3 juillet 2003, adressée à Bernard Stasi. Chacun comprend ce qui est visé : c’est d’abord le port du foulard islamique, sur le fond d’une conviction partagée que la religion ne doit pas se voir. Mais il y a un décalage considérable entre la définition de la laïcité qui est sous-jacente à ces propos et la réalité juridique du principe de laïcité, qui seule a force de loi et doit s’appliquer dans un État de droit. Voici l’analyse d’un juriste spécialiste de la question, dans un ouvrage de référence : « Sur le plan du droit, le terme [de laïcité] désigne essentiellement la neutralité religieuse de l’État. On y inclut aussi l’absence de discrimination (donc l’égalité) et la liberté en matière religieuse. […] Par contre le concept juridique de laïcité n’inclut pas, contrairement à ce que pourrait laisser penser le discours politique, un prétendu principe d’exclusion de la religion hors de la “sphère publique”, ni ne postule “l’indifférence”, “l’ignorance” ou “l’incompétence” de l’État à l’égard des religions » (Woehrling, 2010, p. 436).

En droit, par conséquent, la limitation incluse dans le principe de laïcité pèse sur la structure institutionnelle et sur l’action de l’État (neutralité, égalité), et elle ne pèse pas sur les sujets de droit, dont au contraire le principe de laïcité protège la liberté de religion – et pas seulement la liberté de culte. La conception philosophique que défend la Ligue de l’enseignement s’accorde avec le droit. En droit, ainsi qu’en philosophie politique, la laïcité de l’État est corrélée aux libertés publiques (c’est-à-dire aux libertés de tout un chacun, où qu’il soit). C’est en application de ce principe que, jusqu’à 2004, le port du voile à l’école était protégé au nom des libertés, sauf infraction précise circonstanciée (prosélytisme, perturbation des cours, manque d’assiduité, etc.), conformément à l’avis du Conseil d’État formulé solennellement, en assemblée générale, le 27 novembre 1989. La loi du 15 mars 2004 a restreint les libertés des élèves en étendant pour eux/elles la contrainte de neutralité de l’allure extérieure (« signes » et « tenue ») qui est l’un des éléments de la neutralité imposée aux agents de la fonction publique, la neutralité étant une caractéristique de l’État laïque. En quoi les élèves sont-ils assimilables à des agents de la fonction publique ? Ni la loi ni sa circulaire ne le précisent, aucune des deux ne motive l’extension qu’elle établit. La loi porte dans son titre « en application du principe de laïcité » : c’est pour le moins surprenant. Elle pourrait aussi bien porter : « en exception au principe de laïcité ». Mais comme il n’y a pas eu de plainte à ce sujet, la justice n’a pas eu à se prononcer. On peut le regretter, car l’argument de l’extension de la fonction publique pour légitimer cette dérogation aux libertés publiques est repris en 2011, pour interdire le port du hijab aux mères accompagnatrices de sorties, aux employées de crèches privées, voire à toutes les employées en contact avec le public, au risque de renouer avec l’histoire oubliée des lois xénophobes dans le pays [7].

Le Conseil d’État lui-même, à l’occasion du centenaire de la loi de 1905, écrit prudemment :

« Le terme de laïcité serait intraduisible dans d’autres langues, hors les langues latines, et c’est peut-être pourquoi la laïcité est souvent présentée comme “une exception française”. Si exception il y a, elle ne peut être que relative, la vraie question étant celle, si l’on se compare avec le reste du monde, de savoir comment, dans chaque État, sont reconnues et assurées la liberté de conscience et la liberté de religion, ce qui suppose, bien sûr, que les rapports entre les Églises et l’État soient organisés d’une manière garantissant l’exercice de ces libertés » (Conseil d’État, 2004, p. 245).

En pratique, la laïcité « doit à tout le moins se décliner en trois principes : ceux de neutralité de l’État, de liberté religieuse et de respect du pluralisme ». En contraste, le débat a tendu à sacraliser le mot laïcité, en lui faisant désigner pour finir tout ce qui peut fonder la pérennité de la France. C’est le sens de la curieuse définition sur laquelle culmine émotionnellement le rapport Stasi :

« La laïcité est le produit d’une alchimie entre une histoire, une philosophie politique et une éthique personnelle. Elle repose sur un équilibre de droits et d’exigences. Le principe laïque est conçu comme la garantie de l’autonomie et la liberté de chacun de choisir d’être lui-même.

Il suppose une attitude intellectuelle dynamique à l’opposé de la posture paresseuse de la simple neutralité. C’est un problème qui va au-delà de la question spirituelle et religieuse pour concerner la société dans toutes ses composantes. La laïcité touche ainsi à l’identité nationale, à la cohésion du corps social, à l’égalité entre l’homme et la femme, à l’éducation, etc. » (Stasi, rapport, § 2.3) [8].

Plus fréquemment, le débat a associé la laïcité à une disposition morale : l’humanisme agnostique [9] ; et à une disposition organisationnelle : la mixité. Ce sont bien entendu des options dans un cadre laïque. Mais au regard du droit, c’est un contresens que de rabattre le principe de laïcité sur ces options. La laïcité est justement le principe institutionnel qui les rend possibles et les protège, en même temps qu’elle rend possible et protège l’ensemble des autres options qui ne sont pas contraires à l’ordre public. Certes un État de droit a besoin d’une morale. La philosophie politique travaille à la décrire. C’est notamment le sens du geste philosophique de Rawls que d’identifier par l’exercice de la raison les principes de justice dont a besoin pour durer une société pacifique, basée sur la coopération entre ses membres. Ce à quoi le philosophe parvient est d’ailleurs très proche des trois principes de base de la laïcité : neutralité de l’État, liberté religieuse et respect du pluralisme. Et l’on peut dire de la laïcité selon le droit ce que Rawls dit de sa théorie de la justice : il s’agit d’une théorie « politique », autrement dit d’« une conception morale, [mais] faite pour s’appliquer à un certain type d’objet, à savoir des institutions économiques, sociales et politiques » (Rawls, 1988, p. 280). Ainsi conçu, « le juste » est distingué du « bien » auquel tendent les individus par choix personnel ou collectif.

La laïcité est donc protectrice des libertés des minorités religieuses, ce n’est pas un lit de Procuste. Les musulmans rencontrés en enquête le savent et se réclament de cette valeur, certains hautement (Brouard et Tiberj, 2005 ; Kepel, 2011 ; Lorcerie et Geisser, 2011), ils n’ont pas peur du mot. Quelques-uns s’offusquent seulement de ce que, sous un tel principe, les catholiques aient des privilèges. Mais en réalité on relève peu de demandes à cet égard. Les personnes rencontrées souhaiteraient plus d’égalité dans la mise en œuvre de la laïcité, mais elles ne la demandent pas. Ainsi, les hôpitaux publics d’une grande ville distribuent à leurs patients hospitalisés des repas kasher sur demande, mais pas de repas halal ; il n’y a pas de protestations (Lorcerie et Geisser, 2011, chap. « Santé »). Le rapport Stasi proposait qu’un des jours fériés religieux soit attribué à l’islam, cela n’a pas été concédé ; mais ce n’est pas non plus demandé. Les personnes souhaiteraient seulement bénéficier d’un droit établi à un jour d’absence à l’occasion d’une fête musulmane. On pourrait multiplier les exemples. En fait, on trouve sur le terrain une lassitude d’être constamment visés par les politiques ou les médias. Beaucoup sont sur la position proclamée dernièrement par Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman « pour le droit à l’indifférence » (2010). Et ceci relève bien de la laïcité.

III. La diversité ethnique et religieuse dans la classe : professionnaliser l’approche

Selon qu’on se réfère à la version idéologique de la laïcité ou à sa version de droit, qui est aussi celle de la philosophie politique, les enjeux éducatifs changent radicalement. La version idéologique a de nombreuses variantes, on l’a déjà suggéré. Elle se réclame de différentes sources et de différentes légitimités. Nationalisme, libre pensée, prévention pragmatique des tensions internes sont les plus claires. Leur point commun est d’imposer une limitation de principe à l’expression de l’affiliation musulmane à l’école. La loi du 15 mars 2004 résulte de leur réunion. Elle est aujourd’hui appliquée par les élèves avec peu d’écarts, sinon des escarmouches à l’entrée des établissements (Lorcerie et Geisser, 2011, chap. « École »). Les enjeux éducatifs de cette conception sont pauvres, voire inexistants. Les questions qui restent sont déléguées à la vie scolaire : menus à la cantine, absences pour fêtes, gestion des demi-pensionnaires jeûneurs pendant le Ramadan, etc.

En revanche, la version de la laïcité conforme au droit a des enjeux éducatifs riches. Dans cette version, les élèves sont autorisés à symboliser/signifier leur affiliation religieuse s’ils en ont, ou leur non-croyance, en dehors de tout prosélytisme et de toute gêne au bon déroulement du service public. Comme le port de tenues qui manifesteraient cette affiliation est interdit, il reste la parole, dans les conditions balisées qui sont celles des établissements scolaires. C’est-à-dire la permission de parler de soi ou d’autres en tant que croyants, ou encore de parler en général de religion avec les enseignants, à l’occasion d’activités pédagogiques. Il m’est arrivé d’assister à un « Quoi de neuf ? » dans une classe primaire conduite en pédagogie Freinet dans un quartier très populaire : l’une des élèves est venue devant le groupe et a évoqué une fête musulmane. Il y a eu quelques questions des autres. Elle est ensuite retournée à sa place avec un grand sourire à la cantonade. Quel intérêt éducatif ? Rien d’autre en l’espèce que l’intérêt éducatif général du « Quoi de neuf ? », à savoir : mettre les élèves en situation de verbaliser leurs émotions, leurs expériences profanes, faire entrer dans la classe éventuellement des sujets d’étude qui génèrent de la participation et vont peut-être pouvoir être repris dans le cadre du programme, et finalement « faire communauté » dans la classe, apprendre à se reconnaître mutuellement et à se respecter avec ses différences. Bref, c’est pouvoir faire dans l’école l’expérience de ce qu’est un espace public laïque, c’est-à-dire neutre, égalitaire et pluraliste, protecteur des différences dont chacun est porteur.

Ce type de permission ouvre aussi des occasions d’apprendre. Il a des enjeux cognitifs. J’en vois d’au moins deux sortes. D’abord, en permettant la verbalisation des croyances, il permet de construire la différence entre savoir et croire, de développer la métacognition à ce sujet – d’amener les élèves à « savoir que croire n’est pas savoir », pour reprendre l’expression de Sylvain Connac (2009 a et b). Cela permettra par exemple d’aller au fond de la discussion sur le créationnisme.

Ensuite en autorisant la verbalisation informelle de jugements sur les croyances religieuses, ce type de gestion de la classe donne matière au travail pédagogique sur les préjugés à propos de la religion. Une thèse récente montre que pour les lycéens français appartenant à la population majoritaire (c’est-à-dire non issus de l’immigration), le principal facteur distinctif de la qualité de Français est d’être catholique (Bergamaschi, 2010). La religion est devenue aujourd’hui une des frontières majeures de l’identité française : voilà un défi de taille pour l’école laïque. La réponse officielle à ce type de problème est depuis quelques années l’enseignement du fait religieux au niveau du lycée : c’est sans aucun doute un enrichissement du programme mais cela a peu de chances de toucher directement la représentation sociale d’altérité profonde qui voit l’islam comme une religion étrangère voire hostile en France. L’enseignement du croisement des civilisations dans la Méditerranée au XIIe siècle, qui avait été introduit dans les programmes d’histoire de seconde depuis les années 2000, ouvrait davantage d’opportunités à cet égard. Mais la dernière réforme du lycée a amené sa suppression.

Il y a deux grandes difficultés à donner aux élèves la permission de parler de leurs croyances, lorsqu’on est enseignant. La première est qu’on s’oblige alors à gérer d’éventuelles décharges d’émotion dans la classe. Cela implique d’être à l’aise dans la gestion du groupe notamment à l’oral. Or la formation professionnelle dispensée aux enseignants en France ne prodigue pas vraiment ce genre d’habileté. Deuxièmement, indépendamment de la technique de classe, il faut en outre que l’on soit rassuré du côté de la laïcité et que l’on sente autour de soi un consensus. Or là encore, ce n’est certainement pas le cas le plus fréquent. Plusieurs travaux de terrain récents montrent au contraire qu’un vrai malaise habite beaucoup d’enseignants à ce sujet (Bozec, 2010 ; Koudedji, 2009). Et encore une fois, la formation professionnelle, tant initiale que continue, n’est pas d’un grand secours, quand elle n’a pas pour effet, au contraire, de renforcer une version non juridique de la laïcité.

Mais alors, « quel “centre” porteur de civilité sera construit, qui ne soit pas seulement réduit à “l’entre soi” sécuritaire et exclusionnaire de “l’identité française” ou à “l’entre soi” revendicateur et absolu de la “communauté musulmane” ? » (Leca, 1990, p. 72). Classiquement, la vision républicaine de l’école devrait répondre : c’est l’école. Dans nos institutions, le centre qui est par excellence porteur de civilité pour la société, c’est l’école. Mais pour l’heure, cette question anxieuse du politologue Jean Leca est sans réponse.

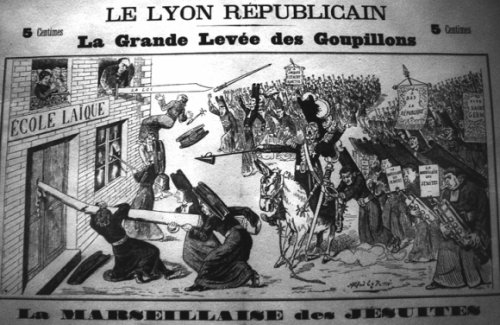

- Manchette du Lyon Républicain (non daté),

- Source : http://www.actuartlyon.com/m/article-33696660.html (consulté le 8 mars 2012).

Bibliographie

![]() Baubérot (Jean), Milot, (Micheline), Laïcité sans frontières, Paris, Le Seuil, 2011.

Baubérot (Jean), Milot, (Micheline), Laïcité sans frontières, Paris, Le Seuil, 2011.

![]() Bergamaschi (Alessandro), Images de l’immigré et attitudes envers la diversité. Une enquête auprès d’une population lycéenne en France et en Italie, thèse de sociologie, Université de Nice/Università degli studi di Torino, 2010.

Bergamaschi (Alessandro), Images de l’immigré et attitudes envers la diversité. Une enquête auprès d’une population lycéenne en France et en Italie, thèse de sociologie, Université de Nice/Università degli studi di Torino, 2010.

![]() Bozec (Géraldine), Les Héritiers de la République. Éduquer à la citoyenneté à l’école dans la France d’aujourd’hui, thèse de science politique, IEP de Paris, 2010.

Bozec (Géraldine), Les Héritiers de la République. Éduquer à la citoyenneté à l’école dans la France d’aujourd’hui, thèse de science politique, IEP de Paris, 2010.

![]() Brenner, (Emmanuel), dir., Les Territoires perdus de la République, Paris, Mille et une nuits, 2002.

Brenner, (Emmanuel), dir., Les Territoires perdus de la République, Paris, Mille et une nuits, 2002.

![]() Brouard (Sylvain), Tiberj (Vincent), Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque, Paris, Presses de Sciences po, 2005.

Brouard (Sylvain), Tiberj (Vincent), Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque, Paris, Presses de Sciences po, 2005.

![]() Connac (Sylvain), « Savoir que faire n’est pas savoir », Cahiers Pédagogiques nº 477, 2009, p. 25-27.

Connac (Sylvain), « Savoir que faire n’est pas savoir », Cahiers Pédagogiques nº 477, 2009, p. 25-27.

![]() Connac (Sylvain), Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches et outils pour l’école, Paris, ESF, 2009.

Connac (Sylvain), Apprendre avec les pédagogies coopératives. Démarches et outils pour l’école, Paris, ESF, 2009.

![]() Conseil économique, social et environnemental, Les inégalités à l’école, Avis (rapp. Xavier Nau), septembre 2011.

Conseil économique, social et environnemental, Les inégalités à l’école, Avis (rapp. Xavier Nau), septembre 2011.

![]() http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_09_inegalites_ecole.pdf

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_09_inegalites_ecole.pdf

![]() Cour Des Comptes, L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves, rapport public thématique, 2010. http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_education_nationale_reussite_tous_les_eleves_mai_2010.pdf

Cour Des Comptes, L’Éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves, rapport public thématique, 2010. http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_education_nationale_reussite_tous_les_eleves_mai_2010.pdf

![]() Conseil D’État, « Réflexions sur la laïcité », Rapport public 2004, Paris, La Documentation française, 2004.

Conseil D’État, « Réflexions sur la laïcité », Rapport public 2004, Paris, La Documentation française, 2004.

![]() http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0000.pdf

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0000.pdf

![]() Dargent (Claude). « La population musulmane de France : de l’ombre à la lumière ? », Revue française de sociologie, nº 51-2, 2010, pp. 219-246.

Dargent (Claude). « La population musulmane de France : de l’ombre à la lumière ? », Revue française de sociologie, nº 51-2, 2010, pp. 219-246.

![]() Deltombe (Thomas), L’Islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, Paris, La Découverte, 2005.

Deltombe (Thomas), L’Islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France, Paris, La Découverte, 2005.

![]() Falaize (Benoît), dir., Entre mémoire et savoir : l’enseignement de la Shoah et des guerres de décolonisation, Lyon, INRP, rapport de recherche de l’équipe de l’Académie de Versailles, 2000-2003.

Falaize (Benoît), dir., Entre mémoire et savoir : l’enseignement de la Shoah et des guerres de décolonisation, Lyon, INRP, rapport de recherche de l’équipe de l’Académie de Versailles, 2000-2003.

![]() http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire/histoire-et-memoire/reflexion-generale/entre-memoire-et-savoirs/memoire_savoir.pdf

http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/enjeux-de-memoire/histoire-et-memoire/reflexion-generale/entre-memoire-et-savoirs/memoire_savoir.pdf

![]() Falaize (Benoît) et al., Enseigner l’histoire de l’immigration à l’école, Paris, Cité nationale de l’histoire et l’immigration ; Lyon, INRP, 2009.

Falaize (Benoît) et al., Enseigner l’histoire de l’immigration à l’école, Paris, Cité nationale de l’histoire et l’immigration ; Lyon, INRP, 2009.

![]() Haenni (Patrick), La France face à ses musulmans. Émeutes, jihadisme et dépolitisation, International Crisis Group, 2006. DOI : 10.3917/espri.0610.0112

Haenni (Patrick), La France face à ses musulmans. Émeutes, jihadisme et dépolitisation, International Crisis Group, 2006. DOI : 10.3917/espri.0610.0112

![]() Haenni, (Patrick), Amghar (Samir), « Le mythe renaissant de l’islam conquérant », Le Monde diplomatique, janvier 2010.

Haenni, (Patrick), Amghar (Samir), « Le mythe renaissant de l’islam conquérant », Le Monde diplomatique, janvier 2010.

![]() Kepel (Gilles), avec Arslan (Leyla) et Zouheir (Sarah), Banlieue de la République, Paris, Institut Montaigne, 2011.

Kepel (Gilles), avec Arslan (Leyla) et Zouheir (Sarah), Banlieue de la République, Paris, Institut Montaigne, 2011.

![]() Klausen (Jytte), The Islamic Challenge. Politics and Religion in Western Europe, Oxford, Oxford University Press, 2005.

Klausen (Jytte), The Islamic Challenge. Politics and Religion in Western Europe, Oxford, Oxford University Press, 2005.

![]() Koudedji (Yannick), L’Ethnicité au collège. Entre compromis et contradictions, thèse de science politique, Université Montpellier 1, 2009.

Koudedji (Yannick), L’Ethnicité au collège. Entre compromis et contradictions, thèse de science politique, Université Montpellier 1, 2009.

![]() Leca (Jean), « L’Islam, l’État et la société en France », in Étienne (Bruno), dir., L’Islam en France, Paris, Éd. du CNRS, pp. 41-72, 1990.

Leca (Jean), « L’Islam, l’État et la société en France », in Étienne (Bruno), dir., L’Islam en France, Paris, Éd. du CNRS, pp. 41-72, 1990.

![]() Lorcerie (Françoise), « Laïcité 1996 », Revue française de pédagogie, nº 117, oct.-nov.-déc., 1996, pp. 53-85.

Lorcerie (Françoise), « Laïcité 1996 », Revue française de pédagogie, nº 117, oct.-nov.-déc., 1996, pp. 53-85.

![]() Lorcerie (Françoise), Cités cosmopolites, Aix-en-Provence, IREMAM-CNRS, 2005.

Lorcerie (Françoise), Cités cosmopolites, Aix-en-Provence, IREMAM-CNRS, 2005.

![]() Lorcerie (Françoise), dir., La Politisation du voile, Paris, L’Harmattan, 2005.

Lorcerie (Françoise), dir., La Politisation du voile, Paris, L’Harmattan, 2005.

![]() Lorcerie, (Françoise), « L’histoire dans le second degré en France au prisme de l’immigration musulmane : des programmes aux manuels », in Denimal (Amandine), Diabate (Arouna) et Verdelhan-Bourgade (Michèle), coord., Manuels et altérités dans l’espace méditerranéen. Enjeux institutionnels et linguistiques, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 21-44.

Lorcerie, (Françoise), « L’histoire dans le second degré en France au prisme de l’immigration musulmane : des programmes aux manuels », in Denimal (Amandine), Diabate (Arouna) et Verdelhan-Bourgade (Michèle), coord., Manuels et altérités dans l’espace méditerranéen. Enjeux institutionnels et linguistiques, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 21-44.

![]() Lorcerie (Françoise), Geisser, Vincent, Les Marseillais musulmans, Londres, OSF, 2011.

Lorcerie (Françoise), Geisser, Vincent, Les Marseillais musulmans, Londres, OSF, 2011.

![]() http://www.soros.org/initiatives/home/articles_publications/publications/muslims-marseille-20110920/f-muslims-marseille-fr-20110920.pdf

http://www.soros.org/initiatives/home/articles_publications/publications/muslims-marseille-20110920/f-muslims-marseille-fr-20110920.pdf

![]() Moussaoui (Mohammed), « Pour le droit du culte musulman en France à l’indifférence », Le Monde, 11 février 2010. Texte adopté par le bureau exécutif du CFCM.

Moussaoui (Mohammed), « Pour le droit du culte musulman en France à l’indifférence », Le Monde, 11 février 2010. Texte adopté par le bureau exécutif du CFCM.

![]() Obin (Jean-Pierre), Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, rapport au ministre de l’Éducation nationale, 2004. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/rapport_obin.pdf

Obin (Jean-Pierre), Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, rapport au ministre de l’Éducation nationale, 2004. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/rapport_obin.pdf

![]() Rawls (J.) (1988), « La théorie de la justice comme équité : une théorie politique et non pas métaphysique », in Individu et justice sociale. Autour de John Rawls, Paris, Le Seuil, Points Politique, pp. 279-317.

Rawls (J.) (1988), « La théorie de la justice comme équité : une théorie politique et non pas métaphysique », in Individu et justice sociale. Autour de John Rawls, Paris, Le Seuil, Points Politique, pp. 279-317.

![]() Sellam (Sadek), La France et ses musulmans. Un siècle de politique musulmane, 1895-2005, Paris, Fayard, 2006.

Sellam (Sadek), La France et ses musulmans. Un siècle de politique musulmane, 1895-2005, Paris, Fayard, 2006.

![]() Vaïsse (Justin), « L’Europe islamisée : réflexions sur un genre littéraire américain », Esprit, janvier 2010, pp. 235-245.

Vaïsse (Justin), « L’Europe islamisée : réflexions sur un genre littéraire américain », Esprit, janvier 2010, pp. 235-245.

![]() Woehrling (Jean-Marie), « Laïcité, neutralité », in Messner (Francis), dir., Dictionnaire : droit des religions, Paris, CNRS Éditions, 2010.

Woehrling (Jean-Marie), « Laïcité, neutralité », in Messner (Francis), dir., Dictionnaire : droit des religions, Paris, CNRS Éditions, 2010.

Référence électronique :

![]() Françoise Lorcerie, « L’islam, un défi pour la laïcité à l’école ? Dédramatiser les faits, désacraliser le mot, professionnaliser l’approche », Tréma [En ligne], 37 | 2012, mis en ligne le 16 mai 2012, Consulté le 17 avril 2014. URL : http://trema.revues.org/2739

Françoise Lorcerie, « L’islam, un défi pour la laïcité à l’école ? Dédramatiser les faits, désacraliser le mot, professionnaliser l’approche », Tréma [En ligne], 37 | 2012, mis en ligne le 16 mai 2012, Consulté le 17 avril 2014. URL : http://trema.revues.org/2739

Version imprimable

Version imprimable Conférence de consensus "Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité ?", le rapport du jury

Conférence de consensus "Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité ?", le rapport du jury Education et Diversité, Reportage autour de la première rencontre du RIED

Education et Diversité, Reportage autour de la première rencontre du RIED Les défis d’une régulation institutionnelle des discriminations dans l’espace scolaire, recherches et expériences

Les défis d’une régulation institutionnelle des discriminations dans l’espace scolaire, recherches et expériences